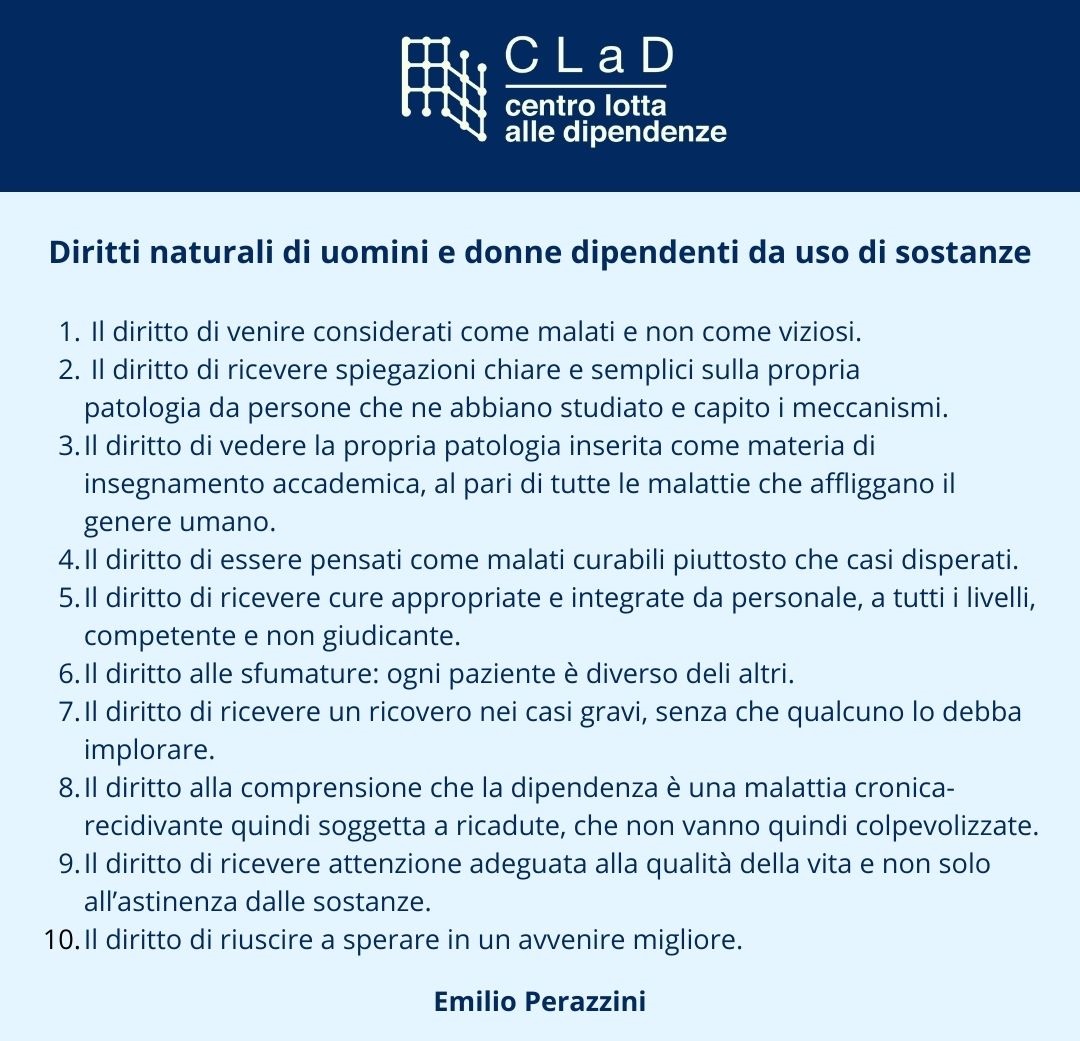

Lettere nella notte

Non chiudo occhio. Come un gatto randagio sto all’erta. Il pelo ritto nel buio attenuato dalla luna. Ho tante ferite ma non ci faccio caso. La lotta è finita. Benedetta notte. Finalmente sei arrivata a spegnere la luce, a regalare l’illusione della quiete.

La stagione di mezzo è sopraggiunta a sorpresa. Sto cambiando pelle. Mi sto colorando di giallo. Sono foglia secca in caduta. Oggi, ho perso quel poco che credevo di avere. Dopo essere fuggito con lei in questo posto umido, lungo il fiume colmo di colori vividi, mi ritrovo solo. Lei non è più con me. Anche tu non sei più con me. Se quel giorno, alle giostre, avessimo acconsentito a farci leggere la mano dalla zingara cosa avrebbe scoperto di noi? Ci vuole il coraggio dell’inconsapevolezza per diventare grandi.

Non chiudo occhio. Uno strano suono alimenta l’insonnia. Irrita, stuzzica, tiene compagnia. Appoggio l’orecchio sul muro, al di sopra della testata del letto. La parete è fresca. E’ un ticchettio che aumenta di intensità. Il ritmo mi ricorda un boogie. Abbiamo ballato molte volte insieme con foga, con stile. Senza accorgerci abbiamo smesso. Eri bella quando ti preparavi. Mettevi le scarpe rosse con il tacco. Credo ci abbiano dapprima invidiato per poi commiserarci.

Due bottiglie di sambuca, sul tavolino sotto la finestra, mi attraggono. Provo sollievo intercettandone le sagome. Con loro mi sento al sicuro. Pregusto il profumo. La forma del vetro è una promessa. L’etichetta, un biglietto da visita irresistibile.

Questa notte però non voglio bere. Lei andandosene ha gridato che sono un ubriacone del cazzo. Dimostrerò che governo l’impulso e che aveva, semplicemente, torto. Troppo giovane e presuntuosa. La storia la racconto come piace a me se non c’è nessuno a rettificare. Me la sono raccontata così miriade di volte facendo finta di crederci. A me bere piace e basta. Quando hanno detto, per la prima volta, che è una malattia tu sei scoppiata a piangere. Io a ridere.

Il suono sta diventando quasi incessante. Brevi pause inattese dentro un flusso che si interrompe per un attimo con un leggero scampanellio. Una rullata. Riprende. Tac… tac… E’ ritmo di dita su tasti che non sono quelli del mio pianoforte. E’ musica che incanta come se, a eseguirla, fossi io. I tocchi veloci sono ami per la mia antica memoria.

Suonavo e scrivevo con passione, con desiderio. L’entusiasmo coinvolgeva anche chi mi stava accanto. Ricordi l’orgoglio negli occhi di mia madre al primo concerto a Parigi? Ero un giovane uomo di talento. Tenevo la scena con forza. La voce era salda, calda. Avevo diretto chi mi accompagnava sino all’ultima nota, sino agli applausi che inondarono il teatro. La sambuca è arrivata dopo. Con lei la birra, la vodka, il whisky.

La sambuca non si dovrebbe bere a canna. E’ buona nel bicchierino, con la mosca. Ho chiesto al proprietario di questo piccolo albergo nascosto sia il bicchierino che i chicchi di caffè da portare in camera. Lui ha compreso perfettamente. Mi conosce. Forse mi vuole bene. Senza che glielo dicessi ha messo a fuoco quanto mio padre fosse stronzo. Qui ci portava le amanti nei giorni feriali e mia madre in quelli di festa. Anzi, non mi vuole bene, gli faccio pena.

Che giornata straordinaria è stata, di sole, di mare, di piedi nella sabbia, di pesci sguscianti dentro il fiume. Che giornata speciale ha scelto quella per liquidarmi. “Sei un ubriacone del cazzo. Non cambierai mai. Vado via Julien. Compatisco tua moglie…” ha decretato la mia ex amante. La scrutavo, muto come una cernia. Lei si è girata di scatto. I capelli lunghi e fini sulle spalle leggermente curve per il peso dell’addio parevano briglie sciolte. Ha cominciato a camminare velocemente, poi a correre. Sorridevo, incerto. Pensavo a quante donne ho visto scappare per i tremori, per l’alito che puzzava, per la strafottenza che mi prende quando ho la sbornia. Invece, da te, me ne sono andato io, dal tuo sorriso velato di lacrime e dall’amore incondizionato. Saresti con me nonostante “la malattia”. A un certo punto, il medico aveva decretato: “Signora, bisogna mettere un limite.” Lui molto convinto tu no. Non ne sei mai stata capace. Ironia della sorte toccava a te che sei astemia contenere me che sono un alcolista. Toccava a te che sei ingenua e sincera controllare me che sono un bugiardo raffinato. Del matrimonio ricordo l’espressione tesa sul tuo volto al taglio della torta quando la mia mano cominciava a essere malferma. Ricordo il disprezzo dei tuoi genitori mentre ridevo loro in faccia come se fosse una farsa essere lì. Infine, le parole di mia madre: “Julien stai esagerando”. Ma, allora ero un uomo di successo e, per i suoceri, un buon partito. Continuavo a suonare e scrivere anche se al desiderio si stava sostituendo la disperazione. Tu desideravi una famiglia. A me l’idea terrorizzava.

Lei, lungo questa manciata di mesi estivi, è stata convinta di amarmi nella foga spettinata dei suoi trent’anni meno dei miei, nel vortice di una danza che non è stata, nemmeno per un attimo, un passo a due. Lei come tante altre ha subito il fascino di qualcosa che non c’è ma che come un olagramma ancora mi aiuta a sedurre, fintanto che mi reggo in piedi.

Il ticchettio persiste, insiste, si impenna. Il battito un impulso quasi costante. Due stanze attigue. Due sconosciuti in cerca di ospitalità in una notte senza tregua.

Non chiudo occhio. Tanto vale aprire la bocca. Ne berrò solo una o due, al massimo tre di sambuche con la mosca. Vaffanculo la commiserazione, il lamento, i sensi di colpa, la nostalgia. A me il sapore dell’alcol piace. Senza non riesco a vivere. Ammesso che voglia vivere.

Chissà cosa l’avrà attratta, ingannata, circuita. Il mio modo di parlare, tacere, suonare, fumare. Dopo la prima scopata, rigorosamente da sobrio, mi ero ammonito: “Questa non te la devi lasciare scappare. Lo sai che potrebbe essere la tua ultima possibilità.”

Mi alzo. In un lampo ne ingurgito parecchie, senza contarle, come al solito. Guardo dalla finestra il fiume tranquillo. Tra una e l’altra solo il tempo per i chicchi. Li mastico, li spezzetto, li succhio, sento i brividi. Tante benevole mosche, uno sciame. Lo stomaco intanto urla. Il medico si è espresso: “Julien, se continui così non hai scampo. Il tuo fegato non ce la può fare. Serve un altro ricovero. Devi smettere di bere se vuoi il trapianto.” Sono stato in un numero di cliniche imprecisato. Rinascevo. Dimagrivo. Ripulito, uscivo e bevevo. Mio padre, in punto di morte, mi aveva sussurrato con un ghigno satanico: “Julien, la vita è una presa per il culo. Finalmente sto crepando. Mi raccomando dacci dentro tu anche per me.” Un’eredità fin troppo esplicita da parte di un uomo affascinante e, profondamente, egoista.

Lei ha voluto insultarmi mentre andava via. Non ha potuto farne a meno. Non è una signora come te. Eppure, poco prima, si era addormentata dolcemente. L’avevo soddisfatta con i trucchi del veterano cercando di nascondere il pene floscio. Chissà se riuscirò a ricordare almeno il gusto che mi dava il suo odore fresco, la bellezza della giovinezza che avevo già incominciato a insudiciare.

Non resisto, non posso resistere. In questa momento il rumore si sta ingrandendo e la parete sembra assottigliarsi. Provo, improvvisamente, angoscia. Sono avviluppato da una sorta di vibrazione assoluta, totalizzante. Un cingolato che cammina allo stesso passo con cui si sono allontanati tutti. Una macchina da guerra che mi sta venendo contro. Sfonderà il muro? Aveva ragione mio padre su tutta la linea.

Afferro la camicia bianca, la indosso sopra i bermuda blu. Allacciare i bottoni è un’impresa complicata. Ci provo. Un paio di sandali di cuoio ai piedi. Esco dalla stanza. Sbatto la porta nervosamente. Già barcollo. Afferro il corrimano. Affronto i gradini con troppa disinvoltura. Da anni, cado. Mi infliggo incidenti di vario genere, senza alcuna attenzione. Il ritiro della patente mi ha stroncato. Quella volta che mi sono accasciato sul palcoscenico con il teatro gremito ho sentito lo spavento di tutti coloro che non riconoscevano in me il loro idolo e che stavano assistendo alla sua totale disfatta.

Procedo lungo le scale in uno stato di apparente calma. Il proprietario mi incrocia e chiede: “Qualcosa non va?” Una campana suona dodici rintocchi.

“Molto non va ma non dobbiamo farci troppo caso” rispondo laconico citando il testo di una mia canzone.

“Le ore del buio arrivano dopo ogni giorno, non c’è scampo” dice lui, malinconicamente vecchio.

Maledizione, ormai sono quasi vecchio anch’io. Passo una mano malferma sui capelli per scostarli dagli occhi in segno di educazione. Un gesto che, un tempo, colpiva ma che ora tradisce il declino. “Chiedo scusa, sente anche lei un ticchettio arrivare dalla stanza numero otto?” chiedo al vecchio cercando rassicurazione. Lui scuote la testa. E’ diventato sordo.

Con delicatezza accenna: “In hotel siete rimasti in due. E’ il primo giorno d’autunno, anche il fiume lo sa. Qualcosa sento.”

Esco. Respiro. Inizio a passeggiare lungo l’argine. Lei è irraggiungibile ormai, intangibile, persa per sempre ma non mi importa. E’ andata dove sono scomparse le molte donne che ho incontrato, dove si sono rifugiate tutte tranne te che sei rimasta con nostro figlio. Lui ha me da odiare e te da amare. Non lo voglio sporcare. Mi ha adorato fino alla prima volta in cui i miei deliri lo hanno spaventato. Era piccolo e gridava “Papà torna!” Da quel giorno, piano piano, ha smesso di avere fiducia in me.

Solamente la luna è intera questa notte. Intravvedo la sagoma del promontorio sulla riva opposta. Conosco ciò che di giorno lo popola. Nonostante tutto, provo un meraviglioso senso di libertà. E’ questo l’attimo in cui, della mia storia, non rimpiango nulla. L’alcol regala momenti di sublime cecità.

Dalle persiane verdi spalancate arriva ancora il ritmo delle veloci, piccole percussioni. E’ un picchiettio indomito. Guardo in alto. Una lampada rosa svetta. Qualcosa scorre repentinamente lassù. Qualcuno, come me, conosce bene l’insonnia e riempie la notte che, se lasciata libera, potrebbe inghiottirci.

Un lampo di consapevolezza schiarisce le mie percezioni. Ho capito! Quel qualcuno è in compagnia di una macchina da scrivere. Sì, finalmente riconosco la voce di un attrezzo d’altri tempi.

Torno sui miei passi come sotto l’effetto di un incantesimo. Cado. Bestemmio. Serpente ipnotizzato, libero di strisciare, proseguo. Mi alzo a stento. Sgattaiolo attraverso l’ingresso dell’albergo e vado su per le scale.

Giungo, a passo felpato, di fronte alla stanza numero otto. Osservo, incollate sul legno della porta, le due ellissi verticali di ottone dorato. Si congiungono in modo armonico. Mi perdo nella loro rotondità che sfioro con il polpastrello dell’indice. Ho viaggiato per il mondo chiedendo sempre questo numero per le camere che ho abitato. Convinto che mi portasse fortuna, convinto che fosse una condizione imprescindibile per la riuscita dei concerti. L’otto è l’inizio della mia data di nascita e anche la fine. E’ il giorno in cui ci siamo sposati. Ora mi accontento di qualsiasi altro numero. Ora nessuno organizza più concerti per me.

Mi chino sino al buco della serratura. Spio e la vedo. E’ uguale a quella con la quale trascrivevo i primi testi delle mie canzoni. Dapprima scarabocchiavo le parole in matita, intorno alle note, sullo spartito. Poi, quando avevo portato a compimento la storia, infilavo un foglio bianco tra i due rulli neri. Riportavo l’intero pezzo per sottoporlo a te. Leggevi attenta. Rileggevi. Una parola la volevi sempre cambiare. Pazientemente sbianchettavi. Rimettevamo il foglio nella macchina e, con precisione, correggevamo. Abbiamo creato dei capolavori. A modo mio, giuro, ti ho amato.

Stesso colore, stessa forma. Inconfondibile il modello – Lettera 22. L’ho posseduta anch’io, in un’altra vita. Ci sono mani eleganti su di lei che suonano lettere su lettere. Mani di scrittrice. Ora stanno estraendo il foglio, lo appoggiano sopra un plico. Mi pervade l’emozione di sensazioni remote di pienezza, di potenza. Allora la vita prometteva il buono.

Nel silenzio inatteso smetto di spiare. D’un tratto, la porta con l’otto dorato si spalanca. Una luce fortissima mi inonda di imbarazzo. Strabuzzo gli occhi. Sento il mio cuore che sferraglia. La scrittrice mi fissa perplessa. Occhi blu, capelli neri. Si avvicina, si alza in punta di piedi. Con una mano sfiora i miei capelli trascurati. La sua bocca sulla mia ha l’inconfondile sapore del gin. Mentre che la riconosco il suo contorno svanisce come fosse un fantasma. “Aspetti… Madame… Marguerite…” imploro allungando il braccio verso di lei. Poi, tutto si offusca.

Tocco la mia fronte bagnata di sudore freddo. Mi sento smarrito. Giro la testa e vedo lampeggiare il cellulare vibrante sul comodino. Meccanicamente, cerco di afferrarlo ma cade insieme al libro che stavo leggendo prima di addormentarmi. Rumore di vetro e carta si confondono nel tonfo.

Avrei preferito rimanere dentro il sogno, conoscere quell’enigmatica donna, sedurla. Mi è toccato un risveglio inclemente. Ogni mio sogno si infrange, anzi annega.

Tutto torna, purtroppo. Il litigio pesante con lei, l’ennesimo. La sua sfuriata, la fuga e la tortura di infiniti messaggi notturni dirompenti d’odio. Tu ti eclissi con classe, le amanti torturano, sfibrano. Deludere, in un modo o nell’altro, mi viene naturale.

Voglio tornare all’inizio. Voglio che il tempo si riavvolga fino al punto in cui il racconto stava ancora prendendo forma. Voglio incontrarti alle giostre, entrare, mano nella mano, nella casa degli specchi. Allora, sapevo proteggerti. Avevo un sorriso che profumava di cicca alla menta e limonata. Non ero un ubriacone del cazzo. Scrivevo canzoni d’amore.

Socchiudo gli occhi. La testa duole oltre il limite. Nelle narici l’odore del fiume e della sambuca. Il braccio penzola alla ricerca della bottiglia che è finita a fianco del letto. La afferro. Ingurgito, a canna, quello che rimane. Le mosche sono finite. Tento di pescare anche il libro della Duras. Picchio il gomito sullo spigolo del comodino. Digrigno i denti.

Il cellulare sfinente, continua a vibrare. Non lo raccolgo. Per contrastarne la petulanza comincio a canticchiare la nostra prima canzone quella che applaudivi ogni volta. Le parole escono biascicate. Ti piaceva tanto. Parlava di noi. Non me la ricordo.

Canto. Bevo. Canto. Mio padre è morto giovane mentre io continuo a scampare a me stesso. Smettere di bere? Quando ci ho provato, raramente, mi veniva da tremare come se fossi aggredito da venti ghiacciati. Tu spaventata dicevi: “Julien, ti prego, dobbiamo andare in ospedale.”

Tento di alzarmi, di spezzare la morsa di uno dei tanti risvegli atroci. Voglio andare al bagno per pisciare fuori dolore e schifo ma non ci riesco. Mi metto carponi. Comincio a singhiozzare. Quasi grido senza alcun ritegno ma non sono più un bambino. Non ci può essere consolazione.

Qualcuno bussa alla porta.

“Julien… Julien…”

Scritto da Giuliana Arpini. Psicologa, psicoterapeuta, ha vinto vari premi letterari (“La scrittura che mi aiuta a significare ciò che accade fuori e dentro di me“). Ama camminare nella natura, nuotare, ascoltare musica, leggere, coccolare gatte e gatti. Altri racconti sono stati selezionati per una antologia dalle case editrici Incipit23, Historica Edizioni, Read and Play, MUP editore, PIME editrice.